12

VR

MEDICUS

Praxis.

Längst hat der Digitalisierungsprozess das Gesundheitswe-

sen erreicht. Patienten und Gesundheitsinteressierte haben

über das (mobile) Internet Zugriff auf eine Fülle von Informa-

tionen, Online-Terminvereinbarungssysteme und Portale zur

Krankenhaus- und Arztsuche sowie -bewertung. Fast täglich

kommen neue Gesundheits-Apps – teilweise in Verbindung

mit sogenannten Wearables – auf den Markt.

Als die erste deutschsprachige Onlinepraxis DrEd im Jahr 2011 ihre „Pforten“ öffnete, war der Aufschrei groß.

Angesichts einer großzügigeren Auslegung des „Fernbehandlungsverbots“ wagen sich mittlerweile auch die

ersten Krankenkassen in den Bereich der virtuellen Sprechstunde vor.

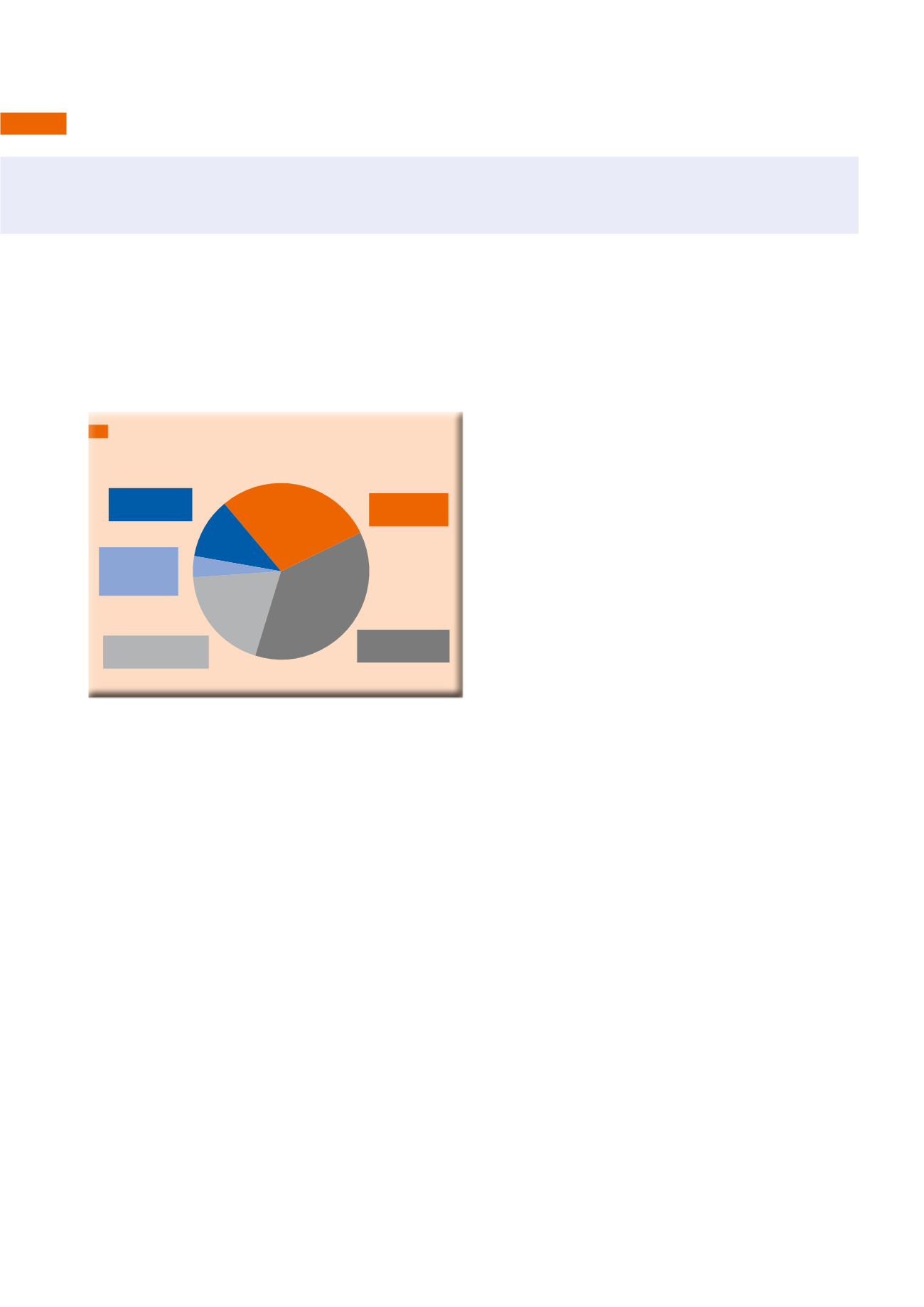

45% der Bundesbürger diese Vorteile erkannt und würden öf-

ter beziehungsweise gelegentlich Online- oder Videosprech-

stunden nutzen. Weitere 19% haben hierzu noch keine feste

Meinung und 17% stehen der virtuellen Sprechstunde (eher)

ablehnend gegenüber (vgl. Abb.). Diese Ergebnisse werden

durch die ebenfalls Ende 2015 lancierte Umfrage des For-

sa-Instituts im Auftrag der Gothaer Versicherung unter 1.000

Teilnehmern bestätigt: 47% der Deutschen wären bei einem

entsprechenden Angebot bereit, ihren Arzt bei Fragen zur

Gesundheit oder bei leichten Beschwerden per Videotelefo-

nie zu konsultieren.

Auch für Ärzte können sich neue Optionen bieten. So besteht

die Möglichkeit, den Online-Terminservice auch von zu Hause

aus und ohne medizinische Fachangestellte als spezielles An-

gebot außerhalb der normalen Sprechzeiten (z. B. für Berufs-

tätige abends oder an Wochenenden) zu organisieren und

so die Auslastung der Praxis zu verbessern. Experten halten

dabei die virtuelle Sprechstunde insbesondere für Rückfra-

gen, Befundbesprechungen und Beratungen sowie im Zu-

sammenhang mit der Betreuung chronisch kranker Patienten

für geeignet.

In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, ist die vir-

tuelle Sprechstunde längst etabliert. Die Schweizer können

seit dem Jahr 2000 auf das Telemedizinportal MedGate zu-

greifen, über das bis dato mehr als fünf Millionen Patienten-

kontakte liefen. In Deutschland stehen einer solchen Entwick-

lung jedoch noch einige Hindernisse im Weg, unter anderem

fehlende Vergütungslösungen. Ferner verbietet die ärztliche

Berufsordnung eine ausschließliche Fernbehandlung, da von

einer Diagnosestellung und Therapie ohne direkten persön-

lichen Arzt-Patienten-Kontakt auch Gefahren wie etwa Fehl-

diagnosen ausgehen können.

Dennoch zeigt sich auch hierzulande, dass sich der Trend

zur Telemedizin nicht aufhalten lässt. Während in der Ver-

gangenheit pauschal und ausdrücklich vom sogenann-

ten Fernbehandlungsverbot die Rede war, weist nun die

Bundesärztekammer (BÄK) darauf hin, dass das Berufsrecht

Fernbehandlungen unter bestimmten Voraussetzungen er-

laubt (vgl.

http://bit.ly/1RFPtpY). Grund ist, dass die Berufsord-

nung in Ermangelung einer Legaldefinition des Fernbehand-

lungsbegriffs einen gewissen Auslegungsspielraum eröffnet.

Wann fällt das Fernbehandlungsverbot?

Auch in der Telemedizin und Telematik gibt es Fortschritte,

wenngleich hier der Gesetzgeber mit dem im vergangenen

Jahr beschlossenen E-Health-Gesetz (vgl. Artikel Seite 4) hin-

ter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Angesichts der

vielfältigen Möglichkeiten im E-Health-Bereich ist das Ange-

bot ärztlicher Sprechstunden via Online-Videokonferenz eine

logische Fortsetzung des Digitalisierungsprozesses. Die Idee

bietet nicht nur im Hinblick auf die Sicherstellung der Versor-

gung vor dem Hintergrund des Ärztemangels viele Vorteile:

Patienten ersparen sich den Weg in die Praxis. Die Parkplatz-

suche sowie Wartezeiten vor Ort entfallen ebenso wie die po-

tenzielle Ansteckungsgefahr im Wartezimmer. Insbesondere

für Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder in unterver-

sorgten Gebieten ergeben sich so neue Perspektiven. Ferner

zeigt sich am Beispiel der Online-Praxis DrEd, dass die Anony-

mität des Internets auch dazu beitragen kann, Patienten frü-

her zu erreichen, die sonst aufgrund von Hemmungen, etwa

bei Vorliegen einer Geschlechtskrankheit, einen Arztbesuch

so lange wie möglich hinauszögern würden.

Wie eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung

mit über 1.150 Teilnehmern von Ende 2015 zeigt, haben rund

Nutzungsbereitschaft in der Bevölkerung von

Video-Sprechstunden beim Haus- oder Facharzt

Quelle:

Bertelsmann Stiftung,

http://bit.ly/22opKmY. Grafik: REBMANN RESEARCH

29%

Eher selten

11%

Des Öfteren

4%

So häufig

wie möglich

37%

(Fast) gar nicht

19%

Noch unschlüssig